南京大学哲学系教师胡福明因《实践是检验真理的唯一标准》一文而成为我国马克思主义思想史上的重要人物。

改革开放以后,胡福明担任了江苏省政协副主席。

从年轻时代跨入学术界开始,胡福明追求真理的脚步始终没有停顿。如今他虽已年逾八旬,但他退而不休,在理论研究上又开始了新的征程。

战斗檄文挑战“凡是派”

20世纪70年代,注定在中国当代历史上占据重要地位。

时任南京大学哲学系副主任的胡福明主管教学,还有授课任务。这一时期,他写下了《必须坚持马克思主义的学风》《为建设社会主义现代化努力奋斗》《“四人帮”批判唯生产力论就是反对历史唯物观》等文章,后者被1978年3月16日的《人民日报》理论版摘要发表。

从1976年年底起,胡福明开始思考一个问题:“四人帮”虽然被粉碎了,但党内个人迷信、个人崇拜现象依旧盛行,大量的历史冤假错案尚未得到清理和平反,1976年广大人民群众自发聚集到天安门广场悼念周总理的行动依然被定为反革命事件……如何从根本上批判“四人帮”,以推动拨乱反正呢?

1977年2月7日,中央“两报一刊”发表社论《学好文件抓住纲》,主要思想实质是维护“文革”理论、路线、方针、政策的“两个凡是”。此后,批判“四人帮”突然降温,拨乱反正寸步难行。中国的未来命运一下子又被推到了生死攸关的抉择关头。

胡福明陷入苦思,夜不能寐:判断理论、认识、观点、决策是否正确的标准究竟是什么?判断是非的标准究竟是什么?马克思、恩格斯、列宁、毛泽东在历史上也经常按实践来修改自己的观点,怎么能说句句是真理?怎么能搞“两个凡是”?这完全是教条主义、形而上学的东西,是宣传个人崇拜,不符合马克思主义的哲学观点。

▲胡福明在纪念真理标准讨论20周年座谈会上发言

在参加一个教育战线讨论教育问题的座谈会时,胡福明发言表示教育质量下降了、科研无法搞了、教学被破坏了。后来有一位领导对他说,教育战线是“文革”的重点,不能否定“文革”。虽然这位领导是出于好心的“善语”,但这又促使胡福明不得不思考:拨乱反正的阻力在哪里?

经过一段时间的摸索,到了1977年3月,南京正是春寒料峭时节,胡福明终于意识到冲破“两个凡是”才是关键。发现这个问题,胡福明非常高兴,谋划着写作一篇战斗檄文。作为新中国培养的知识分子,长期从事马克思主义哲学理论教学与研究,胡福明对我国社会主义制度充满深厚的感情,他背负着“天下兴亡,匹夫有责”的信念。

7月上旬,文章的主题、观点、布局已基本形成,胡福明开始动手收集研究材料、拟定提纲。这时,家里偏偏又出事了——妻子张丽华检查出肿瘤,在江苏省人民医院住院接受开刀治疗。把一双儿女交给岳母照管,胡福明白天在大学的讲台上讲课,晚上到医院的病床边陪伴妻子。病中的妻子需要补充足够的营养,但那时市场上供应的副食品还相当匮乏,胡福明只得利用课余时间不厌其烦地穿行在南京城中,采购西瓜、鱼虾等难得的时鲜食品。

夏天的南京,素有“火炉”之称。空气燥热,更兼牵挂着要写的文章,使在医院陪伴妻子的胡福明难以入睡。每当夜阑人静,他搬来椅子,摇着蒲扇,借着走廊的灯光看书,对马克思、列宁、毛泽东等有关真理标准的内容一边阅读、一边做摘录、一边进行认真研究。

当妻子出院时,文章的提纲已写好,此时正逢暑假,胡福明用了一周时间写成文章初稿。这年9月,经历3次修改后,《实践是检验真理的标准》在胡福明的笔下问世了。

引发思想理论界的“大地震”

文章写完了,寄给谁呢?想了半天,胡福明想到了这年5月认识的《光明日报》哲学编辑组组长王强华。当时,江苏省委党校召开一个理论讨论会,胡福明做了个《唯生产力论是历史唯物论的基本观点》的发言,在会场引起轩然大波,立即有两三个人站出来反驳、甚至批判他的观点。双方争论不下,会议也难以继续,大会主持人只得宣布暂时休会。这时,王强华找到胡福明,约他为《光明日报》写稿。

于是,胡福明将稿件寄给了王强华。文章投出去后,他不知道等待他的将是一种什么样的命运,也不知道这篇文章将会在中国社会引发怎样的反响。1978年1月14日,也就是寄出信后的第4个月,胡福明收到王强华的来信与文章清样后,便着手按所提意见修改。从此以后,稿子来来往往寄了好几个来回。

1978年的4月间,胡福明去北京参加一次全国哲学讨论会。到北京的当天晚上,他就被王强华接到了《光明日报》总编辑杨西光的办公室。时任《光明日报》理论部负责人的马沛文和时任中央党校理论研究室《理论动态》编辑的孙长江也在杨西光办公室,饶有趣味的是,孙长江是胡福明在中国人民大学学习时的哲学史老师。这时胡福明得知,《实践是检验真理的标准》这篇文章的标题已经在马沛文的建议下改作《实践是检验一切真理的标准》。

对于当天晚上大家讨论的情况,胡福明回忆说:“杨西光同志手里拿着《实践是检验一切真理的标准》的清样,对大家说,各位同志都拿到这份清样了,福明同志这个稿子,今天正要听大家的意见,我们要修改。他说,这篇文章本来在哲学版就要发表了,我看了以后,认为这篇文章很重要,放在哲学版里发表太可惜了,应该作为重要文章放在第一版去发表——当然,还要修改,文章还要提高质量。”于是,胡福明白天参加哲学讨论会,晚上则修改文章,以便于第二天由《光明日报》的通讯员拿走稿子,傍晚再把修改后的小样送来。这样又往返修改了好几次。

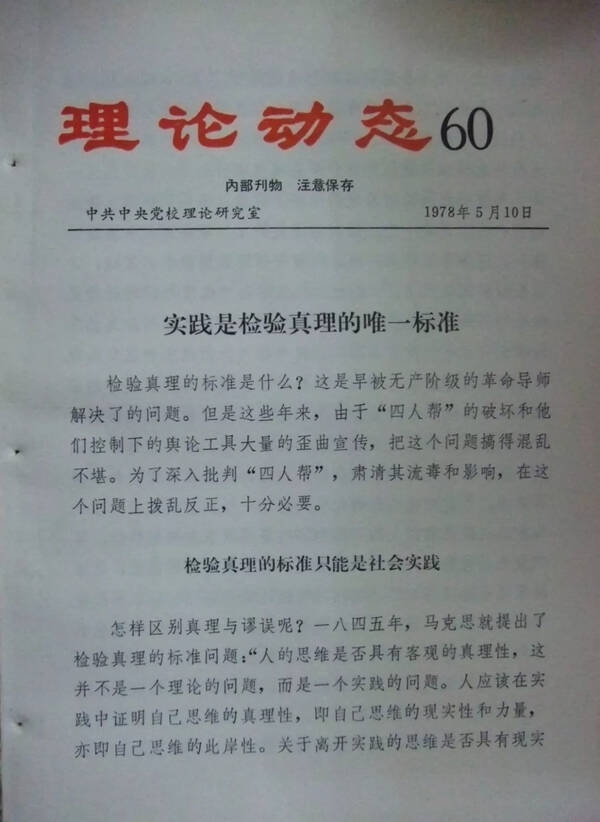

后来,杨西光决定将胡福明的那篇文章的校样稿交给中央党校,由他们去修改完善,然后再定夺是否发表。5月10日,这篇经过反复修改,定名为《实践是检验真理的唯一标准》的稿子最终在中共中央党校内部刊物《理论动态》上刊出,11日《光明日报》署名“本报特约评论员”公开发表全文,新华社当天即向全国转发,12日《人民日报》《解放军报》又全文转载。

文章发表后,立即得到广大党员和群众的共鸣和支持,一场如火如荼的思想解放运动迅速兴起。然而,文章的发表很快就遭到了严厉批评和斥责,一时间斗争的硝烟四处弥漫。胡福明接到许多充满火药味的“问罪信”。有人在信中给他戴上“砍旗”的“大帽子”,咒骂他“对中华民族犯下了不可饶恕的罪行”,甚至用不堪入目的词语对他进行人身攻击。

这年6月2日,邓小平在全军政治工作会议上发表了重要讲话,严厉批评了个人崇拜、教条主义和唯心论,号召“打破精神枷锁,使我们的思想来一个大解放”,要求部队干部要做马列主义、毛泽东思想和革命实践相结合的榜样。掷地有声的讲话,给了《实践是检验真理的唯一标准》以有力的支持。

学者加战士型的人才

胡福明是精熟于理论的哲学家,也是桃李满天下的教育家。1962年11月20日,胡福明从中国人民大学研究生毕业分配到南京大学政治系(后来改为哲学系)。不久,他便独立开课了,主讲毛泽东思想。两年后,胡福明便去苏北的海安参加“四清”。

从苏南来到苏北的胡福明感受到:苏北这块土地那样贫瘠,世代生息在那里的老百姓生活如此艰苦。那时候苏北农民住的基本上是破旧的草房子,吃的菜仅仅有胡萝卜叶子。好多年以后,胡福明还记得,当时他就住在农民的猪圈旁边,和当地人一样吃被人们取名为“洪湖水,浪打浪”的稀饭加胡萝卜叶。但是,参加“四清”的工作人员一个星期可以上街洗一次澡——名义上是洗澡,实际上是去饭店加餐,吃一斤猪头肉。胡福明感慨,当初可就是靠着这一斤猪头肉才挨过了那些饥饿难耐的日子。

1966年新春,根据党中央提倡的两种教育制度和两种劳动制度的精神,南京大学文科师生在匡亚明校长的带领下到溧阳筹建南京大学溧阳分校,实行半工半读。文科各系按年级建支部,时为哲学系助教的胡福明担任一年级党支部书记,全面负责一年级学生的学习、劳动和生活。

当年6月,北京大学聂元梓等人贴出那张所谓的“马列主义”大字报,打响文化大革命的第一枪。南京大学部分师生随后也写出大字报,矛头直指匡亚明校长及校党委。南京大学继北京大学之后卷入文化大革命,校长匡亚明被批判为“修正主义”。而胡福明因为在溧阳分校表态认为“匡亚明在南京大学执行的路线是正确的”,而戴上一顶“匡亚明黑帮分子”的帽子“靠边站”。

匡亚明被批斗时,胡福明经常陪斗,还戴着高帽子游街。家也被抄了,连家里雪白的墙上都被刷上了打倒的标语,3岁的女儿也被人骂作“黑崽子”,哭着跑回家。造反派还勒令胡福明进行劳动改造,什么脏活累活都要干。胡福明每月的工资还要被扣,不能足额领取,一家人应付生活都困难。没办法,胡福明只好将自己用稿费买的一块上海牌手表卖了。为了参加劳动改造不迟到,胡福明让妻子把卖表的钱拿去买闹钟,谁知祸不单行,小偷把妻子装在兜里准备买闹钟的钱全部偷去了。

当时流行“唯成分论”,1967年夏天造反派去胡福明老家查他的身世,结果查出胡福明出身是贫下中农。造反派们那时都忙于夺权,于是谁也不再管胡福明了。1972年,全国高校经历了6年的“停课闹革命”后,在“大学还是要办”的思想指导下,通过推荐,招收工农兵学员“复课闹革命”。当时,胡福明是南京大学哲学系分管教学的系领导,他负责组织教师队伍。在这期间,他坚定地抵制极“左”的思潮,将原来系里一些因家庭出身不好而被下放的教师调回来。

与当时整个中国思想方面的死寂不同,胡福明在课堂教学中能将哲学原理中的一些观念和原则与现实联系起来,从而显示出了在当时看来颇令人感到震撼的开放性。每当给新生进行入学教育时,胡福明都会告诫学生:接受马克思主义教育,要真信、真用,把自己铸就成学者加战士型的人才。这番话,其中蕴含了马克思主义理论联系实际的学风,胡福明是将自己的人生思考和工作作风教授给学生。在教学安排上,胡福明也坚持以课堂教学为主,即使在“下乡、下厂开门办学”时也坚持上课,严格考试考查。这样,在那动荡不定的年月,学员们也能学到系统的理论知识。

粉碎“四人帮”,万众扬眉、举国欢庆。得知这一喜讯的时刻,胡福明一下子感到:又解放了!压在心里的一块沉重石头猛地被掀掉了!喜不自禁的他买了一瓶酒和几只螃蟹,全家人在一起共庆胜利。在江苏省和南京大学第一次批判“四人帮”的大会上,胡福明都是第一个发言。

为了哲学系的进一步发展,胡福明在抓好本科生教学的同时,鼓励各教研室积极筹建硕士点,招收研究生。1978年,哲学系第一次招收了攻读马克思主义哲学专业硕士学位的研究生。与此同时,中国哲学史、西方哲学史的硕士点也建立起来,在当时全国高校哲学系中少有的同时拥有3个硕士点。如今,南京大学哲学系已拥有多个学科的博士点,许多毕业生已成为国内知名学者、博士生导师。

学者秉性和进取精神

1935年7月,胡福明出生在江苏无锡县(现为锡山市)长安乡一个贫穷农户家庭里。小时候的胡福明非常喜欢读书,虽然家里生活捉襟见肘,但开明的父母还是勒紧裤腰带东借西凑地送他去上学。后来因为家里实在没钱交学费了,小学期间他还失学了半年。从十二三岁开始,胡福明就下田干活,插秧、翻地、耘草等苏南水稻田的农活他全会干。

磕磕绊绊地好不容易挨到了小学毕业,胡福明于1948年秋天进了镇上的初中补习班学习。学校离家有3里路远,但他坚持走读,以便读书、干活两不耽误。1949年无锡解放了,家里分到了田地,二哥也在乡政府工作了,从此家里的生活较前有了很大的改观。这时,镇上的初中补习班被办成了中学,刚读了一年补习班的胡福明成了中学生。

1951年,胡福明初中毕业,但家里无力供他读高中,只好在家里种田。当时刚成立的人民政府重视发展教育事业,设立了助学金制度,支持鼓励贫寒家庭子女就学。在家种了半年田的胡福明抓住这个机遇,于1952年考入不交学费和伙食费的江苏省无锡师范春季班。

因为家里缺乏劳动力,每逢星期六下午胡福明就从学校赶回家,利用星期天的休息时间在家劳动一天。星期一天刚蒙蒙亮他就从家里出发,赶在早饭前返校。每到夏忙和秋忙时,胡福明都得请上一个星期的假,帮助家里种田。就是在这样进行繁重体力劳动的同时,胡福明的学习也从来没有耽误,而且他的成绩在班上还是靠前的,并担任了学校黑板报的“总编”,后来还当上了班上的团支部书记。

1955年2月,胡福明被分配到江苏省总工会干部学校工作,同年9月考入北京大学新闻学专业。入学后,胡福明很快发现,做新闻需要敏锐的头脑,需要观察研究社会的科学世界观、方法论。于是,他到哲学系去听选修课,开始自学哲学,从此对哲学的兴趣越来越浓。毕业时,胡福明得知自己要被分配到中央报刊去,感到很高兴。但是不久系总支书记、系主任都找他谈话,说组织上决定送他到中国人民大学哲学研究班学习。

1959年9月初,胡福明进入中国人民大学哲学研究班,开始了3年的埋头攻读。他学得很扎实,马克思主义哲学基本理论对他来说是了然于心。1962年毕业分配时,中国人民大学一再挽留胡福明,但胡福明考虑到妻子在无锡工作,而且将来难以调入北京,便选择了南京大学。

除了在理论研究方面所具有的不凡造诣及对当代中国思想史所产生的重要影响外,胡福明在日常生活中还具有很强的人格魅力。凡是与他一起工作过的同事或是有过交往的朋友,无不对他抱有真挚的感情和美好的印象:极具亲和力,为人宽厚洒脱,不落俗套,侠骨义肠,助人为乐。即使是他身居高位的时候,也从不对人摆架子,以前的同事们一直亲切地称他为“老胡”。在各行各业,特别是在农村基层,胡福明都有一批好朋友,无话不谈、亲密无间。

妻子张丽华是胡福明的师妹,也是城市家庭里的独生女。1961年他们结婚时,胡福明正在人民大学读研究生,没有任何积蓄,而且还要把有限的助学金积累下来寄给父母补贴家用。毕业后,他在南京大学哲学系当老师,一心扑在理论研究上,简直把家当成饭店和旅馆了。可妻子没有任何怨言,还想方设法把家常便饭做得香甜可口,把简陋的小家布置得温馨舒适,悉心照料和教育孩子,大力支持胡福明全心全意地工作。提起妻子张丽华,胡福明总是发自内心地感谢她。

2001年,胡福明从江苏省政协副主席的任上退了下来,开始了退休生活。退休以后的他在时间上有了更大的自主支配权,于是他也有了更多的时间去探索理论上的问题。胡福明读书很认真,读马列原著尤为认真——他并不拘泥于原著上的词句,常拿实际生活中的现象和问题作比较,以自己的思考同别人交换意见。他在应邀作报告时,往往就讲自己对现实问题的思考、意见。

每天除了读书看报,胡福明还有必做的3件事,一是去办公室看文件,二是去菜市场买菜,三是去学校接读书的孙子回家。生活清闲了,但他的脑子不会清闲,就连买菜、接孙子时,他都会有意识地与周围接触的人天南海北地聊天,了解一些以往在机关无法得到的信息。

确实,胡福明永远都改变不了自己那富于理论思维的学者秉性和生气勃勃的进取精神,他说:“我是一个穷孩子,是共产党培养和教育了我,使我成为一名理论工作者。有这样的情感与思想积淀,使得我总感到有一种使命,就是维护真理。因为,坚持真理、实事求是,是我们党的一贯方针。中国之所以走到今天,说明了共产党能够拨乱反正,用唯物主义的态度去制定方针、政策,把实践当成是检验真理的唯一标准,这就是中国的希望所在。”

(作者系资深文史记者)

本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。